语篇信息理论(DIT)是由杜金榜教授于2007年提出来的,近年来无论是在理论上还是语料库建设、相关研究方法和研究工具方面都得到了长足的发展。

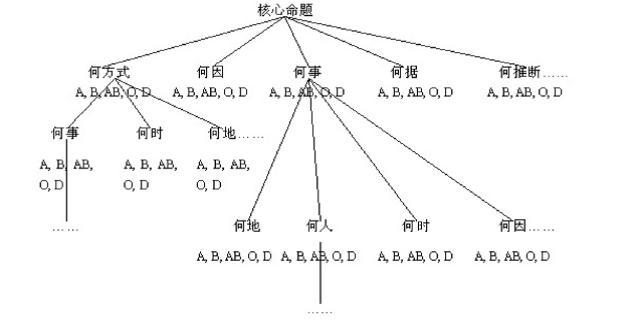

语篇信息理论主要建基于杜金榜教授提出的语篇信息树状结构模式(TSDI)。该模式受Büring的树状结构模式 (Büring, 2003)、 Lasswell的5W模式 (Lasswell, 1948) 和Labov (Labov, 1977) 的知识类型的启发,能应用于书面和口头的语篇分析。

在该模式下,信息定义为具有相对独立完整结构且能构成用于交际的最小完整意义单位的命题。该定义反应了信息的本质及其在交流中的作用。在这种定义下,信息在语言和认知之间起着桥梁作用,也是知识的一种表征。会话参与者使用、处理并共享着这一交流的最小单位,最终组织成一个线性的、层级性的语篇。

(备注:WT= 何事, WB= 何据, WF= 何事实, WI= 何推断, WP= 何处置, WO= 何人, WN= 何时, WR=何地, HW= 何方式, WY= 何因, WE=何效果, WC= 何条件, WA= 何态度, WG= 何变化, WJ= 何结论)

从上图可以看出,核心命题处于中间,下面延伸出各种具体的信息单位,各信息单位下层还可以延伸出其他的信息单位,由此类推。信息单位(15W)相互联系,每一个信息单位(子信息)都从某个角度发展了其上层信息单位(父信息)。这种子信息与父信息的关系便是信息(节)点。各类信息点可以赋予一定的值,均只有三种选择:P(表示信息点有利于上一层信息点的立场),O(表示中性或未知),或者N(表示信息点不利于上一层信息点的立场)。各信息单位还可以标以共享类型来体现交际各方对各信息的共享程度,近年经过完善后如下表所示。A类和B类信息共享程度低;AB信息共享程度较A类和B类信息提高;O类信息的共享程度最高,而且认可度也最高;D信息有较高的共享度,但是共同认可程度低。

| 语篇类型 |

共享分类 |

备注 |

| 独白 |

A, B, C, E, O, D |

A: 只有A知; B: 只有 B 知; C=AB, A 和B 双方共知; E=BA, A and B 双方不知; O: 大家均知; D: 有争议. |

| 问答 |

a, b, c, e, o, d |

对应于独白中的符号 |

| 对话(除问答外) |

R, S, T, Y, Z, U |

对应于独白中的符号 |

总的来说,一个语篇有且仅有一个核心命题,每一层的信息单位都可以有下层信息单位(父信息可以有子信息)。每个信息单位可以从信息层级、信息点及信息点值和信息共享类型等方面来分析。而整个层级网状图可以给我们提供整个语篇的清晰的图像。以上的线性层级结构体现的是语篇的宏观结构,而语篇的微观结构则是处理每个信息单位内部结构的,体现的是信息成分及其呈现形式之间的关系。从微观层面,每个信息单位包括三种主要信息成分,过程、个体和环境,每种信息成分都有各自的呈现形式(如下表)。一个命题可以看成是一个过程,该过程以谓词为中心,所涉及的事物是个体,过程在一定环境中进行。

| 名称 |

符号 |

名称 |

符号 |

名称 |

符号 |

| 过程 |

P(rocess) |

个体 |

e(ntity) |

环境 |

c(ondition) |

| 状态 |

S(tate) |

施事 |

1(agent) |

工具 |

i(nstrument) |

| 性质 |

Q(uality) |

经受 |

2 (dative) |

方位 |

l(ocation) |

| 关系 |

R(elation) |

客体 |

3(patient) |

来源 |

s(ource) |

| 感受 |

A(ffect) |

使成 |

4 (factitive) |

目标 |

g(oal) |

| 生成 |

C(ause) |

归附 |

5 (attribute) |

伴随 |

c(ommititive) |

| 改变 |

T(urn) |

|

|

时间 |

t(ime) |

| 行为 |

B(ehave) |

|

|

影响 |

a(ffected) |

| 否定 |

N(egation) |

|

|

借助 |

w(ith) |

| |

|

|

|

情景 |

o(situation) |

宏观结构和微观结构共同构建了动态的、数字化的和可追溯的语篇信息理论系统。